© Fotos by Universitätsbibliothek Basel

"Niemand darf es wissen": Basler Verleger Robert Witzinger

Robert Witzinger – der Mann, der die "National-Zeitung" verkaufte

Wie der frühere NZ-Verleger an einer privaten Liebes-Affäre scheiterte: Ein bisher unbekanntes Kapitel Basler Pressegeschichte

Von Christof Wamister

Es sieht aus wie in einem schlechten Film: Der Basler Verleger Robert Witzinger, Verleger der "National-Zeitung", verkauft die Mehrheit an seinem Unternehmen, weil er eine Affäre mit seiner Sekretärin hat und er für eine Scheidung gewappnet sein will. Zeit und Ort der Handlung: Basel, 1928-1930. Die Fäden der tragischen Geschichte um Intrigen und Machtverlust laufen bis in die aktuellste Gegenwart: Die Beteiligung der Publicitas an der "Basler Zeitung" geht auf diese Ereignisse zurück.

Am 24. März 1930 starb in Orselina (bei Locarno) Dr. jur. Robert Witzinger-Schwabe, gemäss Todesanzeigen Verwaltungsratspräsident der "National-Zeitung" (NZ) und Vize-Präsident und Delegierter des Vewaltungsrates des Inserate-Unternehmens Publicitas AG. Er starb "nach kurzer schwerer Krankheit in seinem 48. Lebensjahr", wie es in der Meldung in seiner Zeitung heisst: "Der Verstorbene hatte sich eine Infektion zugezogen, die erst unbedeutend erschien, sich indessen zu einer schweren Blutvergiftung entwickelte." Bis vor vierzehn Tagen habe er sich mit rastloser Energie den "grossen und mannigfaltigen Aufgaben gewidmet, die ihm seine neue Stellung als Generaldirektor der Publicitas AG auferlegte." Der Meldung ist auch zu entnehmen, dass Witzinger bis vor einem Jahr die NZ als Verleger geleitet hatte.

Weshalb war er, der in die NZ-Besitzerfamilie Schwabe eingeheiratet hatte, plötzlich nicht mehr Verleger? Auch der ungezeichnete Nachruf schweigt sich darüber aus, nennt aber die wichtigsten biografischen Daten. Robert Witzinger wurde 1882 als Sohn eines Arztes in Kerzers (FR) geboren. Fünf Jahre später zog die Familie nach Aarau, acht Jahre später siedelte sie sich in Basel an, wo Witzinger junior das Realgymnasium besuchte. Er studierte Jurisprudenz in Basel, Neuenburg und Leipzig und gehörte der liberal-patriotischen Studentenverbindung "Zofingia" an.

Nach der Promotion und der Heirat mit Hedy Schwabe arbeitete Witzinger in Zürich als Anwalt und als Sekretär des städtischen Bauamtes. 1914 wurde er von der Verlegerfamilie Schwabe in das Unternehmen "National-Zeitung" gerufen, wo durch den Kriegsausbruch und den Aktivdienst "alles in Frage gestellt schien", wie NZ-Redaktor Edwin Strub in seiner Grabrede für Witzinger berichtete.

Damaliger Verleger und Geschäftsleiter der "National-Zeitung" war um 1914 Rudolf Schwabe (1883-1976), der als Offizier in den Aktivdienst einrücken musste und kaum mehr Zeit für das Unternehmen hatte. Später zog er sich ganz von der Verlegertätigkeit zurück und wirkte als Präsident der Genossenschaft des Stadttheaters; daneben gehörte er weiterhin dem Verwaltungsrat der "National-Zeitung" an. Sein Vater Hugo Schwabe (1847-1899) stammte aus Rostock und kam 1870 nach Basel, wo sein Bruder Benno Schwabe ein Druck- und Buchhandelsunternehmen übernommen hatte.

Daraus entwickelte sich der heute noch bestehende Verlag Schwabe. Hugo Schwabe dagegen stieg ins Zeitungsgeschäft ein und gab ab 1877 die "National-Zeitung" heraus, deren Vorläufertitel die "Schweizerische National-Zeitung" und der "Schweizerische Volksfreund" waren. Schon Hugo Schwabe hatte eine Neigung zum Theater; er inszenierte Festspiele und wirkte im Nebenberuf als Direktor des Stadttheaters.

"Moeschlin war als Vertrauter der Familie

Zeuge einer privaten Affäre."

Witzinger übernahm die Führung des Unternehmens, reorganisierte den Betrieb und erweiterte den "Wirkungskreis des früher vorwiegend lokal eingestellten Blattes". Das bedeutet im Klartext, dass er in den Zeiten des Ersten Weltkrieges die nationale und internationale Berichterstattung ausbaute. Vom Dezember 1915 an firmierte er im Impressum zusammen mit Rudolf Schwabe als Herausgeber und Verleger. Hinter seinem oft schroffen Äussern habe sich "eine grosse Güte und Weichheit des Empfindens verborgen", heisst es im Nachruf. Er habe oft auch an Sonntagen mitgearbeitet und während Monaten auch den Handelsteil redigiert.

In jener Zeit bestand auch noch eine klare Verbindung zwischen der "National-Zeitung" und der Radikal-demokratischen Partei Basel-Stadt (heute FDP), deren Zentralvorstand Witzinger für "kurze Zeit" angehörte.

An der Abdankung sprach auch der Schriftsteller Felix Moeschlin (1882-1969), gleichaltriger Schulfreund Witzingers und freier Mitarbeiter der "National-Zeitung" bis Ende 1932. Im Nachlass von Felix Moeschlin* findet sich nun eine Reihe von Dokumenten, welche die letzten beiden dramatischen Lebensjahre Witzingers, die heute kaum noch im Bewusstsein sind, erhellen: Moeschlin war als Vertrauter der Familie Zeuge einer privaten Affäre, die Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens hatte. Seine ausführliche Aufzeichnungen lassen darauf schliessen, dass er sich eine literarische Gestaltung der Ereignisse überlegte, dann aber auf eine solche "Schlüssel-Novelle" vermutlich auch aus Gründen der Diskretion verzichtete.

Die Aufzeichnungen in einer Art Telegramm-Stil beginnen am 2. August 1928. Witzinger ruft Moeschlin, der damals in Uetikon am Zürichsee wohnt, an einem Wochenende an und fragt ihn, ob er Zeit für eine Besprechung habe, wenn er wieder einmal in Basel sei. Moeschlin verabredete sich gleich für den nächsten Tag, weil er wegen andern Geschäften in Basel zu tun hatte.

"Witzinger hat eine Liebesbeziehung

zu seiner Sekretärin Anni Lott."

Um viertel vor drei ist Moeschlin bei Witzinger. Sie sprechen zuerst über Nobile, den damals in der Arktis verschollenen italienischen Forscher, über ein Buchprojekt Moeschlins namens "Schweizer Arbeit", sodann: "von der Möglichkeit eines Ausbaus der Zeitung ... Bührer [der Schriftsteller Jakob Bührer] hätte geschrieben man könne den Platz Zürich besser ausbauen ..." Moeschlin weiter: "Und dann setzt er sich noch steiler und steifer und aufrechter hin und sagt: Ich habe die Zeitung verkauft ... an die Publitzitas [sic], niemand weiss es ... niemand darf es wissen ... denn sie dürfen wohl eigentlich nicht als Verleger auftreten ... Payot ... etc, Rührige Menschen ... sie werden ein gutes Geschäft machen, eine halbe Million im Jahr ... Ich hätte es eigentlich nicht verkaufen sollen ... doch ..."

Witzinger kommt nun zur "Ursache" des Verkaufs: "Fräulein Lott ... ich muss mich scheiden lassen. Es geht nicht mehr mit Hedy, ich hatte schon acht Tage vorher angeläutet ... Doch du warst nicht da, schade denn dann wäre vielleicht etwas anderes nicht passiert ..."

Auf Nachfragen Moeschlins rückt Witzinger mit der Geschichte heraus: Er hat eine Liebesbeziehung zu seiner Sekretärin Anni Lott. Bei einer Ausfahrt mit Witzingers neuem Auto der US-Luxusmarke "Hupmobile" stossen sie in Grellingen mit einem Lastwagen zusammen, der ironischerweise Verbandsstoff geladen hat. Die Geliebte erleidet dabei Verletzungen an der Kniescheibe und muss im Spital behandelt werden. Das Verhältnis Witzingers zur Anni Lott liess sich immer weniger verbergen.

Der Verleger hatte es bis jetzt nicht gewagt, zu der Affäre und ihren Konsequenzen zu stehen: "Jetzt muss etwas geschehen." Von sich sagt er – in der Darstellung Moeschlins: "Ich war immer nur Fassade ... Ich habe ein Haus gehabt, ich habe Bilder gekauft, als ob es mich etwas anginge. Nun gebe ich alles auf, darum habe ich die Zeitung verkauft, denn meine Frau muss ihr Geld haben ... Ich habe eine Stellung als Generaldirektor ... sie wollten mich doch heraus haben, dann haben sie mich gebeten zu bleiben, mit einem sehr guten Gehalt."

"Um seine Frau auszahlen zu können,

verkaufte er seine Anteile."

Der Zusammenhang zwischen privater Affäre und geschäftlicher Situation ist offensichtlich: Witzinger ist kraft Heirat Mehrheitseigentümer des Unternehmens. Um seine Frau bei einer Scheidung auszahlen zu können, verkauft er seine Anteile. Zur Scheidung kommt es allerdings nie. Vor allem hat es Witzinger zum Zeitpunkt der Unterredung mit Moeschlin noch gar nicht gewagt, seine Frau über die Situation aufzuklären. Da muss der Freund helfen: "Man muss mit deiner Frau reden, ich will es tun ...", schreibt Moeschlin. Zurst besucht er die Geliebte Witzingers im Spital: "Kein Dirnentypus ... sanft, blond, nicht mehr so jung, fragend. Es müsse etwas geschehen ... sie nimmt meine Hand, weint, wendet sich auf die Seite."

Moeschlin, selber nicht ganz unerfahren in Ehekrisen, sieht sich jetzt als Chirurg, der den Schnitt in dieser unhaltbaren Situation wagen muss. "Frau Witzinger ist um viertel vor sieben zu Hause. Felix [der Sohn von R.W., der Musiker und Pianist Felix Witzinger, 1912-2003] spielt. Wir sind im Lesezimmer ... Sie wirft sich auf den Boden. O ich habe es gewusst. Eine ganz hohe Stimme. Ich habe Ihnen etwas schweres zu sagen ... Offenheit endlich ... O, das Weib, er hat sich einfangen lassen. Er wird wieder zu mir zurückkommen. Felix spielt Dissonanzen. Ich höre am Tage darauf, dass es seine eigene Komposition ist."

Mit Moeschlins Vermittlung kommt es dann zur grossen Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten. Moeschlin protokolliert die Szenen einer Ehe detailliert und vergisst auch nicht anzumerken, dass die Affäre ein Thema an der Fasnacht war, ohne dass es die Ehefrau begriffen hatte oder nicht begreifen wollte.

"Witzinger spricht von Selbstmord und Flucht."

Ende August 1928 führt Moeschlin seine Aufzeichnungen zum "Problem Witzinger" weiter, denn die Krise dauert an. Witzinger spricht von Selbstmord, möchte mit der Geliebten ins Ausland flüchten. Moeschlin spricht auch mit Fritz Hagemann, Anwalt und Rechtsberater der Firma, dem zukünftigen starken Mann des Unternehmens. "Ein guter Typus ... scharf ... synthetisch", urteilt Moeschlin über ihn. "Er [Witzinger] kann nicht flüchten", diagnostiziert Hagemann. "Er ist zu schwach. Und dass er fragt, beweist schon genug. In einem solchen Falle fragt man nicht. Ein Fressen für seine Feinde ..." , die laut Moeschlins Aufzeichnungen in der Familie Schwabe, aber auch im Unternehmen und in der Redaktion zu vermuten sind.

Im November kommt Witzinger aus nicht näher bezeichneten Erwägungen zum Schluss, dass er die Zeitung "umsonst verkauft" (Moeschlin) habe. "Wenn es nicht diese Privatgeschichte wäre, so hätte ich heute den Einfluss auf die Schweizer  Presse, via Publicitas, den ich anstrebte ... Ich kaufe Aktien wofür ich eine Nase habe, bloss als Mittel zum Zweck."

Presse, via Publicitas, den ich anstrebte ... Ich kaufe Aktien wofür ich eine Nase habe, bloss als Mittel zum Zweck."

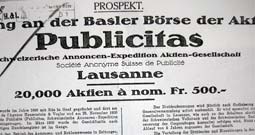

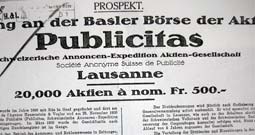

Ende des Jahres 1928 werden die Besitzverhältnisse neu geregelt. Moeschlin berichtet in einer Aufzeichnung vom 29. Dezember 1928: "Also was ist geschehen? Es gibt 20'000 Aktien". Gemeint sind diejenigen der Publicitas. "10'000 hatten Payot und Hegnauer zusammen. Sie kriegten Krach. Witzinger vermittelt anfänglich. Dann kriegt er das Stimmrecht für 8'000 Aktien" von einem Eigentümer in Zürich namens Fritz Bon, der es auf eine Mehrheitsbeteiligung an der Publicitas abgesehen und dann das Interesse daran verloren hatte.

"Die Publicitas war damals ein Erfolgsmodell."

Die Verquickungen der "National-Zeitung" mit der Publicitas sind nicht verständlich ohne eine Kenntnis der Vorgänge jener Jahre bei dem Westschweizer Annoncenunternehmen, dessen Geschichte abgesehen von Festschriften bis jetzt nicht unabhängig aufgearbeitet ist.

Die Publicitas hat ihre Ursprünge im deutschen Annoncenunternehmen Haasenstein & Vogler, das 1883 zusammen mit Charles W. Georg, Sohn eines deutschen Auswanderers, in Genf eine Zweigstelle gründete. Georg übernahm später die Firma allein und erfand das Prinzip der Pauschalverpachtung: Die Zeitungen überliessen der Inserateagentur gegen eine gute Gewinnbeteiligung das Geschäft der Anzeigenbeschaffung; ein Modell, das für lange Zeit auf beiden Seiten für solide Einnahmen sorgte. Auch die NZ und die heutige "Basler Zeitung" liessen ihre Annoncen-Regie von der Publicitas besorgen, bis es vor wenigen Jahren zur nicht ganz friedlichen Trennung kam.

Das Unternehmen von Georg gründete Filialen in Italien, Frankreich und Spanien und nahm während des Ersten Weltkriegs den Namen Publicitas an, weil der deutsche Name "Haasenstein & Vogler" dem Geschäft abträglich war. Nach dem Tod von Charles Georg 1923 wurde sein Neffe Henri George Verwaltungsratspräsident, doch es kam zu Machtkämpfen um die Aktienmehrheit und die Führung der Publicitas, wie zeitgenössischen Presseberichten zu entnehmen ist.

Der "Bund" berichtete im April 1928 von einem starken Anstieg des Aktienkurses, was auf einen regen Handel schliessen lässt. Eine der Schlüsselfiguren der damaligen Publicitas war der Basler Hans (Jean) Hegnauer (1893-1951), der als Generaldirektor und Delegierter des Verwaltungsrates die Ablösung des Unternehmens aus dem Familienbesitz bewerkstelligte. Dabei musste er sich auch gegen straf- und zivilrechtliche Klagen durchsetzen. Witzinger und Hegnauer erlangten die Aktienmehrheit, indem sie neben den Anteilen der erwähnten Zürcher Gruppe um Fritz Bon auch diejenigen von Henri George aus der Gründerfamilie erwarben.

Im Dezember 1928 hatte sich die Situation geklärt. Witzinger wurde Vizepräsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Publicitas und Hegnauer vertrat die Anteile der "Publicitas" im Verwaltungsrat der NZ. (Im baselstädtischen Handelsregister ist er allerdings erst 1939 als Verwaltungsrat eingetragen.) Hegnauer und Witzinger übernahmen zusammen als "Spezialbevollmächtigte" die operative Leitung der Publicitas. Dass das welsche Unternehmen für kurze Zeit über die Mehrheit an der "National-Zeitung" verfügte, wird durch die zeitgenössischen Berichte nicht bestätigt.

"Es gelang Witzinger,

die NZ von der Publicitas zurückzukaufen."

Gemäss der Darstellung von Moeschlin gelang es Witzinger jedoch, die NZ von der Publicitas zurückzukaufen, "zusammen mit Hegnauer und Hagemann". Ab 1929 sehen die Mehrheits- und Machtverhältnisse bei der NZ folgendermassen aus: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates ist Fritz Hagemann mit 20 Prozent des Aktienkapitals, 40 Prozent gehören dem Publicitas-Miteigentümer Jean Hegnauer und 40 Prozent weiterhin Robert Witzinger-Schwabe, der laut Moeschlin "nur noch Verwaltungsrat" ist. Interessanterweise wird Witzinger in der Todesanzeige von 1930 dennoch als "Verwaltungsrats-Präsident" bezeichnet.

Wie wird das private Problem gelöst? Witzingers Geliebte wird nach Genf versetzt. Witzinger "wird nur noch am Samstag und Sonntag zu Hause sein, wenn sich das die Frau gefallen lässt." Was Moeschlin nicht erwähnt: Als Delegierter des Verwaltungsrates und Generaldirektor der Publicitas wird Witzinger vor allem in Genf und dann am neuen Geschäftssitz in Lausanne zu tun haben. Die dortige Tätigkeit "war schon fast nicht mehr eine Arbeit, sondern eine Hetze", heisst es im Nachruf.

"Ich war den ganze Woche mehr oder weniger krank; wenn's nächste Woche nicht bessert, gibt's keine Fastnacht," schrieb Witzinger am 27. Februar 1930 an Felix Moeschlins Frau Elsa. Am 24. März trifft in Uetikon die Todesnachricht ein. Moeschlin fährt am andern Tag nach Orselina, ans Totenbett des Freundes. Moeschlin lässt sich vom Arzt die Krankheit erklären: "Neun Abszesse in der Niere", es bildeten sich Staphylokokken "von einer Furunkel her, die er immer gehabt hat und diesmal nicht gepflegt hat ..." Dennoch hat Moeschlin nicht den Eindruck, dass Witzinger bewusst seinen Tod herbeiführen wollte. Sein Eindruck: "Eine gefasste Familie. Das war die beste Lösung, kein Skandal."

"Die Bezeichnung in der Todesanzeige

war nur noch Fassade."

Die Linien dieser etwas verworrenen und tragischen Geschichte enden nicht im März 1930. Die Publicitas verfügt heute noch über einen Aktienanteil von 37 Prozent an der "Basler Zeitung", dem Nachfolgeunternehmen der NZ. Und dieses Aktienpaket steht heute zur Disposition und spielt bei den Mutmassungen um die Zukunft des Unternehmens eine gewisse Rolle. Es war Robert Witzinger, der diese Verbindung zur Publicitas herstellte und aus den geschilderten persönlichen Gründen daran letztlich scheiterte: Dass er in der Todesanzeige als "Verwaltungsratspräsident" der NZ bezeichnet wurde, war nur noch Fassade. In Wirklichkeit war dies seit Ende Dezember 1928 Fritz Hagemann. Möglicherweise wurde Witzinger auch bei der Publicitas entmachtet: Im Geschäftsbericht vom März 1930 figuriert er nur noch als einfaches Verwaltungsratsmitglied.

Fritz Hagemann, der als erfahrener Jurist die heikle Situation meisterte, die durch den Einzug der Publicitas bei der NZ entstanden war, nahm dabei auch gleich die zentrale Position in Besitz und baute von da an seine Beteiligung an der "National-Zeitung" systematisch aus, bis sich am Ende ein neues Familienunternehmen gebildet hatte. Sein Aktienanteil war mit jenem von Jean Hegnauer (Publicitas) "gepoolt" (verbunden), so dass die Beiden schon 1940 zusammen über die Aktienmehrheit verfügten. So stellt es der Historiker Georg Kreis in seiner Darstellung zur Pressezensur ("Juli 1940. Die Aktion Trump") von 1973 dar.

Die Mitbesitzerfamilien Schwabe und Witzinger gehörten zwar noch bis Anfang der achtziger Jahre durch Rudolf Schwabe sowie die Geschwister Ruth und Felix Witzinger dem Verwaltungsrat des Nachfolgeunternehmens "Basler Zeitung" an, hatten aber kaum mehr Einfluss. Ihre heutigen Nachkommen haben mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun.

"Die BaZ hat kein für die Forschung

zugängliches Firmenarchiv."

Die Aufzeichnungen von Felix Moeschlin sind glaubwürdig, soweit sie sich heute noch überprüfen lassen. Sie werfen ein Schlaglicht auf ein bisher unbekanntes Kapitel der Basler Pressegeschichte, um die es im übrigen schlecht steht. Im Unterschied zu den grossen Zürcher Blättern wie NZZ und "Tages-Anzeiger" hatte die "Basler Zeitung Medien" als dominierendes Medienunternehmen am Standort Basel kein Interesse, die eigene Geschichte aufzuarbeiten und zu präsentieren. Es besteht auch kein für die Forschung zugängliches Firmenarchiv. Das hat vielleicht auch mit der Fusion von 1977 zu tun, bei der zwei Blätter von so unterschiedlichem Temperament wie die linksliberale "National-Zeitung" und die bürgerlichen "Basler Nachrichten" zur "Basler Zeitung" verschmolzen wurden.

Was vorerst bleibt, ist eine schlaglichtartige Erinnerung an einen zu Beginn erfolgreichen Unternehmer und Zeitungsverleger, der am Ende aus persönlichen Gründen tragisch scheiterte, aber den Weg für eine neue Ära freimachte. Mangels anderer zugänglicher Dokumente liessen sich sein Einfluss und seine Leistungen nur durch eine detaillierte Durchsicht der betreffenden Zeitungs-Jahrgänge ermitteln.

Zeitungen haben eine eminente öffentliche Aufgabe. In den Zeiten vor dem Aufkommen der elektrischen Medien hatten sie praktisch ein Informationsmonopol.

Heute werden ihr kommerzielles Schicksal und auch die personellen Verflechtungen bei den Eigentümern in dem Medien eifrig diskutiert, wobei das jeweils eigene Medium den blinden Fleck darstellt, über den nicht oder nur in Form von Verlautbarungen berichtet wird. Es besteht sodann auch eine gewisser Konflikt zwischen dem öffentlichen Anspruch der Medien und der teilweise eng begrenzten privaten Eigentümerschaft.

Die Affäre Witzinger zeigt aber beispielhaft, dass private Ereignisse weitreichende geschäftliche Konsequenzen haben können – Konsequenzen, die der Öffentlichkeit verborgen blieben und die sie auch in keiner Weise beeinflussen konnte.

* dokumentiert in der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Basel

18. September 2009

Weiterführende Links:

Der Autor

Christof Wamister, Jahrgang 1950, Dr. phil., Historiker und Publizist, arbeitete von 1987 bis Anfang 2009 als Redaktor bei der "Basler Zeitung". Jüngste Publikation: Der Briefwechsel Jakob Schaffner – Hermann Hesse, Zürich 2009.

Presse, via Publicitas, den ich anstrebte ... Ich kaufe Aktien wofür ich eine Nase habe, bloss als Mittel zum Zweck."

Presse, via Publicitas, den ich anstrebte ... Ich kaufe Aktien wofür ich eine Nase habe, bloss als Mittel zum Zweck."