© Fotos by Valerie Zaslawski und Laura Pfund

"In völliger Ungewissheit": Frauen in Syrien

Ein Blick hinter die Kulissen von "Tausend und eine Nacht"

Türkei, Syrien, Libanon, Jordanien und Israel – Zwei Schweizer Frauen reisen durch den Orient

Von Valerie Zaslawski

Der Nahe Osten gilt seit Jahren als Konfliktherd. Unzählige Versuche der internationalen Politik ihn zu befrieden, sind gescheitert. Doch der Araber, seit dem "11. September" zum Terroristen degradiert, hat seine Lebensfreude deswegen nicht verloren. Für Valerie Zaslawski und Laura Pfund Grund genug, sich das Märchen von "Tausend und eine Nacht" aus nächster Nähe anzusehen und sich in den arabischen Alltag mitreissen zu lassen.

In den engen Gassen des Bazars von Aleppo, einer Stadt im Norden Syriens, tummeln sich die Menschen. Die Frauen mit ihren schwarzen Gewändern, die Tücher teils ganz über den Kopf gezogen, drücken sich aneinander vorbei. In den Geschäften der Metzger hängen an eisernen Haken Kadaver von Kühen und Schafen und nebenan, im Saftladen, türmen sich die frischen Orangen und die saftigen Erdbeeren. Auf dem staubigen Sandweg transportieren kleine Kinder, barfuss und auf dem Esel sitzend, die Kartoffeln.

"Where are you from?", fragt der bärtige Mann mit dem Turban in schlechtem Englisch, während wir uns den roten Seidenschal um den Hals wickeln und mit ihm um den Preis feilschen. – "From Switzerland." – "Ah, Svizra", freut er sich. "Welcome", fügt er an. Was für ein schönes Land die Schweiz doch auch sei. Das Wort Chuchichäschtli kenne er, und ausserdem habe er Freunde in Zürich. Und damit ist die Diskussion, mangels sprachlicher Kenntnisse, auch schon wieder beendet.

Alltägliche Gastfreundschaft

Sich als Nicht-Arabisch-Kundige im Nahen Osten durchzuschlagen, ist nicht immer ganz einfach. Die älteren Menschen sprechen weder Englisch noch Französisch, geschweige denn Deutsch. Das soll jedoch nicht heissen, dass sie dem Besucher nicht gerne mit Händen und Füssen den Weg zur nächsten Moschee zu erklären versuchen. Bei den jüngeren  Arabern sieht die Sache anders aus: Oftmals haben sie die Universität besucht und sprechen gutes Englisch. So auch der 24-jährige Hamdi aus Homs, einem unscheinbaren Städtchen einige Kilometer südlich von Aleppo.

Arabern sieht die Sache anders aus: Oftmals haben sie die Universität besucht und sprechen gutes Englisch. So auch der 24-jährige Hamdi aus Homs, einem unscheinbaren Städtchen einige Kilometer südlich von Aleppo.

Nach einem kurzen Gespräch bietet er uns an, mit zu sich nach Hause zu kommen, um gemeinsam mit seiner Familie zu frühstücken. So viel Gastfreundschaft ist für die Schweizerinnen fast ein bisschen viel. Für den Araber hingegen gehört sie zum Alltag, und die Einladung auszuschlagen, hätte er als unhöflich empfunden. So bleibt einem, ob hungrig oder nicht, wenig anderes übrig, als das Angebot dankend anzunehmen.

Auf Sitzkissen um den niedrigen Tisch

Peinlich berührt darf der Besuch im Gästezimmer, das meist als das schönste Zimmer der Wohnung gilt, Platz nehmen. Eigentlich wollte die Mutter nichts Grösseres kochen, fügt Hamdi an. Da nun aber Gäste hier sind, sei es eine Selbstverständlichkeit, dass nur das Beste auf den Tisch komme: Spiegeleier, Humus (wie das Kichererbsenmus genannt wird), Oliven, Honig, Salate, Tofu und Fladenbrot werden hergetragen. Die ganze Familie versammelt sich auf Sitzkissen um den niedrigen Holztisch herum.

Während des morgendlichen Festmahls werden die exotischen Besucher über das Leben in der Schweiz ausgefragt. Hamdi erklärt, dass es sein grosser Traum sei, einmal nach Europa und insbesondere in die Schweiz zu fahren. Doch sein Beruf, er arbeitet für die Polizei, erlaube ihm dies leider nicht: Solange eine Person in Syrien im Bereich der Sicherheit arbeitet, darf sie das Land nicht verlassen.

"Müsst ihr ins Pulverfass reisen?"

Seine Schwester, die an der Universität Englisch studiert, möchte wissen, was die Menschen in der Schweiz über die Syrier denken? Ob die Leute in Europa glaubten, sie seien allesamt Terroristen. Eine Frage, der man am liebsten ausweichen möchte. Im Hinterkopf rufen sich die Kommentare von Freuden und Familie vor der Abreise in Erinnerung: "Müsst ihr unbedingt in so ein Pulverfass reisen?"

Aber nein, die Schweizer seien nicht voreingenommen und glaubten auch nicht, dass Syrien der Achse des Bösen angehöre, so die Antwort - mit einem leichten Augenzwinkern. Dabei mussten wir uns nach Überqueren der türkisch-syrischen Grenze eingestehen, mit einem mulmigen Gefühl und in völliger Ungewissheit der Dinge zu harren, die da kommen werden. Die Angst vor dem "bösen" Araber. Völlig ungerechtfertigt und trotzdem verständlich. Seit Jahren wird uns dieses Bild vermittelt - sei es durch die Medien oder durch persönliche Gespräche.

Mit teuren Autos die Strassen auf und ab

Neben dem subjektiven Empfinden sprechen aber auch Fakten dafür, dass der Nahe Osten nicht gerade ein ungefährliches Pflaster ist; man denke an die zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen und die Bombenanschläge in Städten wie Tel Aviv, Amman oder Taba, die in den letzten Jahren für Aufregung gesorgt haben. Solch lauernde Gefahren werden beim Erleben der arabischen Leichtigkeit jedoch schnell vergessen.

So könnte der Long Island Ice Tea in Gemayze, dem Barviertel von Beirut, in der Basler Steinen-Vorstadt nicht besser schmecken. Mit ohrenbetäubend lauter Musik fahren die jungen Beiruter in ihren teuren Autos die Strassen auf und ab, und auf dem Gehsteig führen die Damen das kurze Schwarze spazieren. Nicht umsonst wird die libanesische Küstenstadt "Paris des Nahen Ostens" genannt.

Hassan Nasrallah grüsst von Litfass-Säulen

Verlässt man Beirut und fährt in Richtung Süden, dauert es nicht lange und blühende Bananenplantagen lösen die schicke Stadtarchitektur der einst zerbombten Hauptstadt ab. Das romantische Bild wird jedoch schnell durch die Plakate von Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah, der alle drei Meter an Hausfassaden und Litfass-Säulen hängt, getrübt: "Willkommen im Hisbollah-Land", so der Taxifahrer sarkastisch.

Doch weder die Bilder des schiitischen Führers noch die Kinder, die den vorbeifahrenden Besuchern aus dem palästinensischen Flüchtlingslager "Nahr al-Bared" zuwinken, sind Grund zur Beunruhigung. Erst die UN-Soldaten in Uniform, die sich im westlich ausgerichteten Rest Hotel des kleinen Fischerortes Tyros von ihrem Einsatz im Südlibanon erholen, bringen einem die Realität ein Stück näher: Ein vom Krieg erschüttertes Land. Den letzten erlebte Libanon im Jahr 2006, als die israelische Armee angriff, um den Hisbollah-Terrorismus zu bekämpfen. Rund 1500 Personen kamen dabei ums Leben, die meisten unter ihnen waren Zivilisten.

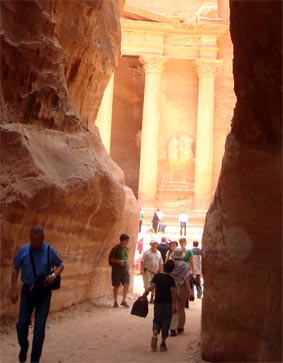

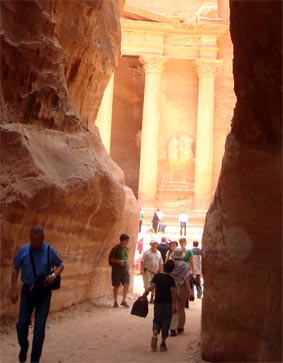

Heile Welt in Jordanien

Als weitaus sichereres und stabileres Land gilt Jordanien. Das Königreich schloss 1994 Friede mit seinem Nachbarn Israel und betreibt insgesamt eine  prowestliche Aussenpolitik. Beim Durchqueren des Landesinneren spürt man vom westlichen Denken jedoch wenig. Beduinen in weissen Gewändern und rot-weiss karierten Turbanen treiben im Morgengrauen ihre wollknäuelartigen Schafe über die rot-sandigen Hügellandschaften.

prowestliche Aussenpolitik. Beim Durchqueren des Landesinneren spürt man vom westlichen Denken jedoch wenig. Beduinen in weissen Gewändern und rot-weiss karierten Turbanen treiben im Morgengrauen ihre wollknäuelartigen Schafe über die rot-sandigen Hügellandschaften.

Ein nach Feuer riechender Beduine steigt in den Bus. Sein Gesicht ist braun gebrannt. Energisch blättert er in einem englisch-arabischen Wörterbuch. Er heisse Husseini sagt er und späht dabei in das Heftchen. Er möchte uns – was wir gern annehmen – in Aqaba zum Mittagessen einladen, so der alte Mann weiter. Aqaba liegt im Süden des Landes und ist ein bekannter Badeort. Von diesem Städtchen aus lässt sich bereits der Judenstaat mit seinen modernen weissen Bauten sehen, die sich am Hügel von Eilat erstrecken.

Bevor die Grenze zu Israel überquert wird, wird also noch ein letztes Mal arabischer Humus gegessen. Es ist empfehlenswert, sich vor der Prozedur des Grenzübertritts den Magen nochmals tüchtig zu füllen, da es sich um Stunden handeln kann. "Was ist der Grund für Ihren Israel-Besuch?", fragt die israelische Zollbeamtin mit ernster Miene, als sie die syrischen und libanesischen Stempel im Pass entdeckt. "Freunde besuchen", so die Antwort. Geglaubt wird das erst, nachdem die angegebenen Adressen überprüft und ein Dutzend weitere Fragen gestellt wurden. Nach zwei Stunden darf die Grenze überquert werden.

So entsteht "Zion's Breakfast"

Raus aus den langärmligen Jacken, den langen Hosen und dem Kopftuch – Kleidung, die wir zum Schutz vor fremden Blicken und aus Respekt der arabischen Kultur getragen haben - und rein in den Bikini. In Eilat reihen sich an der Meerespromenade entlang die Strandbars und unter den Sonnenschirmen sitzen junge Israelis und rauchen bei lauter hebräischer Musik ihre Wasserpfeife. Dazu ein Glas Wein. Auf dem Wasser rattern die Jet-Ski hin und her, während die alte jüdische Dame mit Badehaube ihre täglichen Gymnastikübungen erledigt.

Keine zehn Kilometer ist die jordanische Flagge entfernt, die in dieser so nah und doch so weit entfernten Welt im Winde umher weht. Auf der Speisekarte hat sich das arabische Frühstück mittlerweile in "Zion's Breakfast" verwandelt und der Schwarztee mit frischer Minze wird als "Israeli Tea" angepriesen. Eine schlechte Kopie, möchte manch einer meinen. Aber nicht doch, alles ganz typisch israelisch.

Gespräche enden in einer Sackgasse

Pünktlich um 18 Uhr beginnen die Sirenen zu heulen. "Es wäre nett, wenn Sie auch aufstehen würden", meint ein israelisches Ehepaar bestimmend. Es ist Gedenktag, für jene Soldaten, die in den zahlreichen Kriegen gegen die arabischen Nachbarstaaten gefallen sind. Traurig - das ist unumstritten. Trotzdem fällt es einem schwer, sich dem dort gelebten Patriotismus anzuschliessen. Kurz zuvor hatte das Ehepaar das israelische Militär noch in den höchsten Tönen gelobt, den Gaza-Krieg verteidigt und sich über jene ausgelassen, die es wagen, den jüdischen Staat in Frage zu stellen.

An diesem Punkt enden in Israel – nicht wie in den arabischen Ländern mangels sprachlicher Kompetenzen, sondern mangels eines gemeinsamen, ideologischen Gedankenguts – die Gespräche in einer Sackgasse. Für den Reisenden, der den Araber als derart liebenswürdigen Menschen kennenlernen durfte, ist das abschätzige Verhalten mancher Israeli kaum zu ertragen.

Mittlerweile sind die Strassen so gut wie leer, denn ausser den arabischen Israelis schlendern nur noch wenige die Strandpromenade rauf und runter. Bemerkenswert dabei ist: So faszinierend die Frauen mit ihren langen schwarzen Gewändern und dem Schleier vor dem Gesicht in dem syrischen Aleppo noch wirkten, so bedrohlich erscheinen sie einem hier und jetzt. Es scheint, als sei alles nur eine Frage der Perspektive.

19. August 2009

Arabern sieht die Sache anders aus: Oftmals haben sie die Universität besucht und sprechen gutes Englisch. So auch der 24-jährige Hamdi aus Homs, einem unscheinbaren Städtchen einige Kilometer südlich von Aleppo.

Arabern sieht die Sache anders aus: Oftmals haben sie die Universität besucht und sprechen gutes Englisch. So auch der 24-jährige Hamdi aus Homs, einem unscheinbaren Städtchen einige Kilometer südlich von Aleppo. prowestliche Aussenpolitik. Beim Durchqueren des Landesinneren spürt man vom westlichen Denken jedoch wenig. Beduinen in weissen Gewändern und rot-weiss karierten Turbanen treiben im Morgengrauen ihre wollknäuelartigen Schafe über die rot-sandigen Hügellandschaften.

prowestliche Aussenpolitik. Beim Durchqueren des Landesinneren spürt man vom westlichen Denken jedoch wenig. Beduinen in weissen Gewändern und rot-weiss karierten Turbanen treiben im Morgengrauen ihre wollknäuelartigen Schafe über die rot-sandigen Hügellandschaften.