© Fotos by Ruedi Suter, OnlineReports.ch

"Nuklear-Risiken nicht mehr ignorieren": Bio-Weinbauer Frick, Fastenstreik in Colmar

Der zähe Kampf des Bio-Winzers Frick gegen das AKW Fessenheim

In Colmar verweigern elsässische AKW-Gegner die Nahrungsaufnahme und wollen von Staatspräsident Sarkozy den Ausstieg aus der Kernkraft

Von Ruedi Suter

Das Grüppchen elsässischer AKW-Gegner will mit einem Fastenstreik auch die sofortige Schliessung des altersschwachen Kernkraftwerks Fessenheim durchsetzen. Ihr Sprecher ist der Bio-Weinbauer Jean-Pierre Frick: Seit Jahrzehnten ein so überzeugter wie überzeugender Umweltschützer und Unternehmer, der keine Mühe scheut, das atomgläubige Frankreich für eine nachhaltige Energiepolitik umzustimmen.

Um seine Augen spielen Lachfältchen, kein schlechtes Zeichen. Der versteinerte Gesichtszug der Fanatiker fehlt ihm. Im Gegenteil, sein Blick wirkt einnehmend offen, zugleich aber auch musternd und verhalten kritisch. Seine Stimme tönt sanft, ein überraschender Gegensatz zum festen, etwas rauen Händedruck. Das ist er also, der unbeugsame Jean-Pierre Frick aus dem elsässischen Weindorf Pfaffenheim. Ob er Deutsch könne, fragen wir auf Französisch. "Ja sischer", sagt er auf Elsässisch.

Es ist der Karfreitag anno 2011. Es ist erst der 22. April, aber die Sonne brennt auf die alten Parkbäume vor der Prefecture du Haut-Rhin in Colmar als sei es bereits Hochsommer. Im Schatten eines Zeltes, vor dem Frick gerade steht, sitzen eine Handvoll Frauen und Männer. Sie diskutieren, verteilen Informationsblätter – und verweigern die Aufnahme fester Nahrung. Seit Montag, dem 11. April. Kein Zufall, dieses Datum. Denn genau einen Monat zuvor, am 11. März, erschütterte dieses schwere Erdbeben Japan, rollte eine pazifische Monsterwelle auf die Ostküste zu und zerstörte Städte, Dörfer – und Fukushima Daiichi, eines der leistungsstärksten Atomkraftwerke des Landes.

Seither scheint die Welt vielen noch unsicherer, als sie bislang wahrgenommen wurde. Die in ihrer ganzen Dimension noch bei weitem nicht absehbaren Auswirkungen dieser nuklearen Katastrophe liessen selbst überzeugte Anhänger der Atomenergie unsicher werden. Viele ihrer Politiker und Regierungen zeigten sich jählings höchst besorgt und versuchen nun mit dem Stilllegen alter oder der verstärkten Sicherheitsüberprüfung ihrer Kernkraftwerke die Bevölkerung zu beruhigen und ähnliche Unglücke zu bannen. In Frankreich aber, dem Atomstaat schlechthin, regt sich jetzt vor allem im Elsass aktiver Widerstand, derweil von der Regierung Sarkozy ausser Worte des taktischen Bedauerns und Beteuerns wenig Fassbares zu vernehmen ist.

Der grüne Revoluzzer aus Pfaffenheim

Für Jean-Pierre Frick keine Überraschung. Für ihn, den 55-jährigen Franzosen, ist alles ein alt vertrautes Dejà vue. Frick kämpfte im Elsass bereits als junger Mann gegen Grosstechnologien, deren Auswirkungen für ihn nicht abschätz- oder beherrschbar sind. Seinen Gegnern in den Chefetagen der Atom-, Pharma- und Agrokonzerne, der Regierungen und Forschungsinstitute macht er allein schon durch seine Art das Leben ungemütlich. Denn Frick ist keiner jener intellektueller Überzeugungstäter, die in so manchem Bereich selbst nicht leben, was sie predigen: Der Öko-Revolutionär aus Pfaffenheim gilt als ein erfolgreicher Unternehmer – und vorbildhaft glaubwürdig.

Spricht man von Jean-Pierre, kommt man nicht um Chantal herum. Sie ist die Frau des Aktivisten, ebenso aktiv, ebenso überzeugt davon, die Lebensgrundlagen schützen zu müssen. Die beiden leben in einem prächtigen alten Weingut, mitten in Pfaffenheim. Ihre Rebhänge an der Route du vin werden seit den siebziger Jahren nach der aufwändigen Demeter-Methode bewirtschaftet, die Trauben von Hand geerntet. Die "Grands Vins d'Alsace en Biodynamie" lagern in alten Holzfässern, werden nicht chaptalisiert (trockengezuckert), gelten als feine Tropfen. Sie werden auch an der berühmten Bio-Messe von Rouffach feilgeboten, die vom Vigneron Frick jahrelang präsidiert worden war.

Atom-Katastrophe in der Rheinebene: "Was dann?"

Die konsequente Rücksicht der Natur gegenüber hat das Ehepaar Frick auch zu militanten Gegnern gentechnischer veränderter Pflanzen und der Nano-Technologie werden lassen. Gegen genetisch manipulierte Rebstöcke im Forschungsinstitut Inra in Colmar wurde Jean-Pierre Frick letzten Herbst mit rund 60 weiteren Gegnern der Gentechnologie aktiv und zerstörte sie. Ein Verfahren gegen die Aktivisten ist noch hängig. Unerbittlich wehren sich Jean-Pierre und Chantal Frick mit eigenem Körper- und Kapitaleinsatz aber vor allem gegen die Risiken der Atomkraft. Dieser können sie nichts Positives abgewinnen. Die Atomenergie ist für sie eine Todestechnologie, vom Uranabbau über die riskante Energieerzeugung bis zum in Zukunft unzählige Generationen gefährdenden Atom-Müll.

Vom idyllischen Pfaffenheim reisten die Biobauern auch schon in die Wüste des Nigers, wo der halbstaatliche französische Atomkonzern Areva das Uran aus der Tiefe holt – auf Kosten der Leben der Tuareg und der zunehmend verstrahlten Landschaft. Das Ehepaar zwingt sich, genau hinzugucken und nicht zu verdrängen. Das ist mitunter unbequem, hat auch seine Nachteile. Vor allem wenn in der Nähe des selbst erschaffenen Paradieses das älteste Atomkraftwerk Frankreichs steht, unten am Rhein, diskret ohne Kühlturm, aber störungsanfällig und gefährlich. Das sei unheimlich. Denn ein grosses Unglück in Fessenheim – so warnte Frick zusammen mit der kleinen elsässischen Anti-AKW-Bewegung um die (2006 verstorbene) Friedensaktivistin Solange Fernex bereits Jahrzehnte vor "Fukushima 1" –, könnte weite Teile des Elsass, des benachbarten Marktgräflerlandes und der Nordwestschweiz unbewohnbar machen. "Was dann?", fragt Jean-Pierre Frick schlicht.

Depesche an Sarkozy: "Ignorierung aufgeben!"

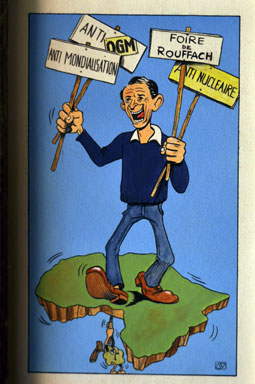

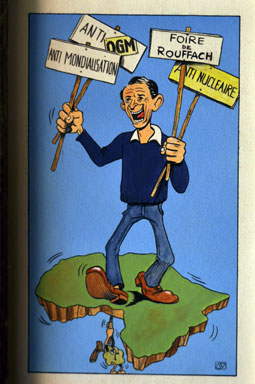

Hier in Colmar will er drei Wochen lang nichts essen – gleich lang wie Solange Fernex 1977 gegen das AKW Fessenheim gehungert hat. Dann aber müsse er nach London, an eine Bio-Messe, sagt Frick. Bis dahin kümmere sich Chantal um das Weingut. Die Fastenden werden von der Bevölkerung kaum beachtet. Eine Nichtbeachtung, die typisch zu sein scheint. Die Polizei reagierte nicht auf ein schriftliches Gesuch. Als sich das Grüppchen aber am 11. April im Park trotzdem einrichtete, sei die Polizei plötzlich da gestanden, um es zu vertreiben. Der Konflikt wurde in Gesprächen gemildert, der Präfekt versprach noch gleichentags eine Aussprache, habe den Termin dann aber platzen lassen. "Sie lassen uns jetzt machen", bilanziert Frick (Karrikatur, links) Tage später gegenüber OnlineReports.

werden von der Bevölkerung kaum beachtet. Eine Nichtbeachtung, die typisch zu sein scheint. Die Polizei reagierte nicht auf ein schriftliches Gesuch. Als sich das Grüppchen aber am 11. April im Park trotzdem einrichtete, sei die Polizei plötzlich da gestanden, um es zu vertreiben. Der Konflikt wurde in Gesprächen gemildert, der Präfekt versprach noch gleichentags eine Aussprache, habe den Termin dann aber platzen lassen. "Sie lassen uns jetzt machen", bilanziert Frick (Karrikatur, links) Tage später gegenüber OnlineReports.

Unterdessen haben "Monsieur le Président de la République" und "Madame et Messieurs les ministres" in Paris einen Brief von der Colmarer Protestgruppe aus dem Departement Haut-Rhin erhalten. Das unter anderem von Margot Blondeel, Inge Bertsch, Pierre Barnoux, Rémi Bonhert, Pierre Rosenzweig, Gilbert Gutmann und Frick unterzeichnete Schreiben bezieht sich auf den GAU in Fukushima und das vor exakt 25 Jahren geborstene AKW von Tschernobyl: "Sie dürfen nicht mehr länger die nicht wieder gutzumachenden Risiken der Nukleartechnologie ignorieren", werden Präsident Nicolas Sarkozy und die Minister ermahnt, um gleich mit der Forderung eines Gesetzes für den raschen Ausstieg aus der Atomenergie in weniger als zehn Jahren konfrontiert zu werden.

Gefährdete Region um Paris

Nicht genug: Die Atomkraftgegner vor der Präfektur in Colmar verlangen nebst anderem auch die "unverzügliche Schliessung" des Kernkraftwerks Fessenheim, ein Stopp der Stromausfuhr ("Dies ist der beste Moment, wo die benachbarten Länder so etwas verstehen werden") sowie die entschiedene Förderung alternativer Technologien.

Nach Fessenheim, ergänzt Jean-Pierre Frick und zeigt auf eine an einem Baum festgemachte Karte Frankreichs mit allen Atomkraftwerken, müsse sofort auch das alte AKW von Nogent-sur-Seine südöstlich der Landeshauptstadt still gelegt werden. Dringe dort Radioaktivität in das Fluss- und Grundwasser, werde die gesamte Wasserversorgung des Grossraums Paris mit etwa 12 Millionen Menschen kontaminiert, gibt Frick zu bedenken.

Eingewandert aus dem "Atomkanton" Aargau

Ihn freue es, dass ein Teil der französischen Bevölkerung sich langsam doch Gedanken zur bislang unantastbaren Atompolitik des Staates zu machen beginne. Erfreulich sei, dass nun auch die Stadt Strassburg die Schliessung Fessenheims verlange und sich in Bordeaux ebenfalls Bürgerinnen und Bürger gegen die atomgläubige Politik der Regierung stellten. Für Frick ist klar: "Wenn heute nicht gehandelt wird, knallt's in den nächsten Jahrzehnten mit Sicherheit auch einmal in Frankreich." Illusionen mache er sich dennoch keine, relativiert der Bio-Weinbauer etwas. Bis der Rückbau der Atomindustrie in Frankreich durchgesetzt sei, müsse noch ein Heer von atomfixierten Beamten überzeugt werden. "Diese benehmen sich wie eine Kaste", sagt der Vigneron. Kurz blitzt der Schalk in seinen Augen auf: "Nicht nur Indien hat seine Kasten."

Der Vergleich ist typisch für den auf Sonnenenergie setzenden Öko-Weinbauer. Er fühlt sich primär als Weltbürger, dann erst als Franzose, Elsässer und Alemanne, für den alle Atomkraftwerke der Welt eine Bedrohung darstellen. Am Herzen liegt Jean Pierre Frick für die nächste Zukunft ein weiteres Zusammenrücken der Anti-Atomkraftbewegungen Frankreichs, Deutschlands und der Schweiz. Gut möglich, dass hier auch die Wurzeln seiner Ahnen ihre Wirkung entfalten. Diese wanderten aus einem Ort ins Elsass aus, der heute ziemlich genau zwischen den schweizerischen Atomkraftwerken Gösgen und Leibstadt liegt: Frick stammt aus Frick im Fricktal, Kanton Aargau, Schweiz.

24. April 2011

Weiterführende Links:

werden von der Bevölkerung kaum beachtet. Eine Nichtbeachtung, die typisch zu sein scheint. Die Polizei reagierte nicht auf ein schriftliches Gesuch. Als sich das Grüppchen aber am 11. April im Park trotzdem einrichtete, sei die Polizei plötzlich da gestanden, um es zu vertreiben. Der Konflikt wurde in Gesprächen gemildert, der Präfekt versprach noch gleichentags eine Aussprache, habe den Termin dann aber platzen lassen. "Sie lassen uns jetzt machen", bilanziert Frick (Karrikatur, links) Tage später gegenüber OnlineReports.

werden von der Bevölkerung kaum beachtet. Eine Nichtbeachtung, die typisch zu sein scheint. Die Polizei reagierte nicht auf ein schriftliches Gesuch. Als sich das Grüppchen aber am 11. April im Park trotzdem einrichtete, sei die Polizei plötzlich da gestanden, um es zu vertreiben. Der Konflikt wurde in Gesprächen gemildert, der Präfekt versprach noch gleichentags eine Aussprache, habe den Termin dann aber platzen lassen. "Sie lassen uns jetzt machen", bilanziert Frick (Karrikatur, links) Tage später gegenüber OnlineReports.