Werbung

|

© Foto by DRG

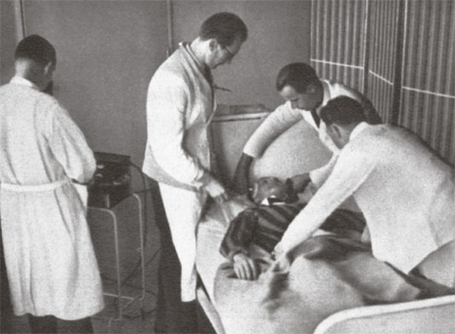

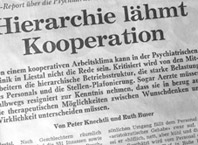

"Chefarzt-Visiten gab es nicht": Elektroschock-Behandlung im "Hasenbühl" 1945

Vom Irren-Gefängnis zur Psychiatrie-RevolutionDas Buch von Lukas Ott zur wechselvollen Entwicklung der psychiatrischen Versorgung im Kanton Baselland Von Peter Knechtli Die Geschichte der neuzeitlichen Anstalts-Psychiatrie im Baselbiet ist eine Erfolgs-Story. Das war sie aber nicht immer: Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden in der Liestaler Klinik "Hasenbühl" höchst umstrittene Therapiemethoden wie Gehirnoperationen, Zwangssterilisationen und Medikamentenversuche praktiziert. Ein Buch zeichnet die Entwicklung der staatlichen Psychiatrieversorgung nach. Prolog: Im Frühjahr 1977 recherchierte ich für die junge "Basler Zeitung" eine Artikelserie über die Zustände in der psychiatrischen Klinik Liestal. Kein Detail blieb mir so deutlich in Erinnerung wie dieses. Als ich den damaligen Chefarzt Arnold Tschudin für eine Stellungnahme anrief und mit "Grüezi Herr Tschudin" begrüsste, schnitt er mir schroff das Wort ab: "Doktor Tschudin!" Im Umgang mit Medien wohl nicht sehr geübt, war dem Klinik-Chef offenbar entgangen, dass Journalisten im professionellen Umgang Doktortitel weder mündlich noch schriftlich erwähnten.

Dazu gehörten Gehirn-Operationen ebenso wie Zwangssterilisationen, anfänglich ohne Narkose durchgeführte Elektroschock-Therapien oder Wirkstoff-Versuche mit Psychopharmaka in der 1934 eröffneten Heil- und Pflegeanstalt "Hasenbühl" in Liestal – Praktiken, die laut Autor Ott "auch andernorts gang und gäbe" waren, was sie deshalb aber "nicht besser" mache. Lukas Ott: "Man geht hinein, um wieder herauszukommen". Schwabe-Verlag. Basel 2017. 24. Februar 2018

|

Was Sie auch noch interessieren könnte

|

Mit 99 jede Woche ins Turnen |

|||

|

Vergänglichkeit wird zelebriert |

|||

|

Letzte Saison unter Ivor Bolton |

|||

|

vor Gewissens-Entscheid |

|||

|

Reaktionen |

Ein Schweizer Vorzeige-Projekt:

20 Jahre "Obstgarten Farnsberg"

20 Jahre "Obstgarten Farnsberg"

Mit Birdlife-Projektleiter Jonas Schälle

unterwegs in einem Bijou der Biodiversität.

Reizfigur Sarah Regez:

Gefahr eines Absturzes

Gefahr eines Absturzes

Peter Knechtli über die Kontakte

der SVP-Politikerin zu Rechtsextremen.

|

Reaktionen |

Hirnschlag mit 47: Die Geschichte von Patrick Moser

Der Baselbieter Lehrer und Journalist hat ein Buch über diesen Einschnitt geschrieben.

Kitas in Baselland: Personal und Eltern wandern in die Stadt ab

Eine Kita-Allianz will verhindern, dass die Situation noch prekärer wird.

|

Reaktionen |

Permatrend muss nach

über 46 Jahren schliessen

über 46 Jahren schliessen

Mit dem Textildruck-Betrieb geht auch ein Stück Baselbieter Unternehmensgeschichte.

Regierung kontert den

Herr-im-Haus-Standpunkt

Herr-im-Haus-Standpunkt

Peter Knechtli zur Unterschutz-Stellung

der verwüsteten Sissacher Tschudy-Villa.

www.onlinereports.ch - Das unabhängige News-Portal der Nordwestschweiz

© Das Copyright sämtlicher auf dem Portal www.onlinereports.ch enthaltenen multimedialer Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) liegt bei der OnlineReports GmbH sowie bei den Autorinnen und Autoren. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.

Die Redaktion bedingt hiermit jegliche Verantwortung und Haftung für Werbe-Banner oder andere Beiträge von Dritten oder einzelnen Autoren ab, die eigene Beiträge, wenn auch mit Zustimmung der Redaktion, auf der Plattform von OnlineReports publizieren. OnlineReports bemüht sich nach bestem Wissen und Gewissen darum, Urheber- und andere Rechte von Dritten durch ihre Publikationen nicht zu verletzen. Wer dennoch eine Verletzung derartiger Rechte auf OnlineReports feststellt, wird gebeten, die Redaktion umgehend zu informieren, damit die beanstandeten Inhalte unverzüglich entfernt werden können.

Auf dieser Website gibt es Links zu Websites Dritter. Sobald Sie diese anklicken, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Für fremde Websites, zu welchen von dieser Website aus ein Link besteht, übernimmt OnlineReports keine inhaltliche oder rechtliche Verantwortung. Dasselbe gilt für Websites Dritter, die auf OnlineReports verlinken.

Aus dem "hoffnungslosen Fall" wurde nach seiner Verlegung in eine anthroposophische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft ein "normaler Mensch".

Aus dem "hoffnungslosen Fall" wurde nach seiner Verlegung in eine anthroposophische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft ein "normaler Mensch".